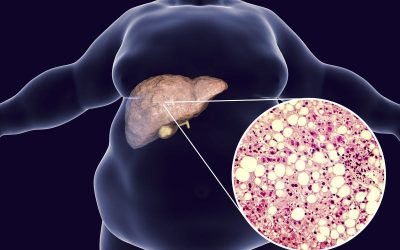

La steatosi epatica non alcolica è una malattia caratterizzata dall’accumulo di grasso nel fegato. Quali sono le cause e come prevenirla con la dieta?

Anisakis Sintomi : come riconoscerli?

SICUREZZA ALIMENTARE

Sintomi Anisakis : come riconoscerli?

Dott.ssa Valeria Gatto, Biologa Nutrizionista

Tempo di lettura : 4 MINUTI e 8 SECONDI

COS’ E’ L’ ANISAKIASI ?

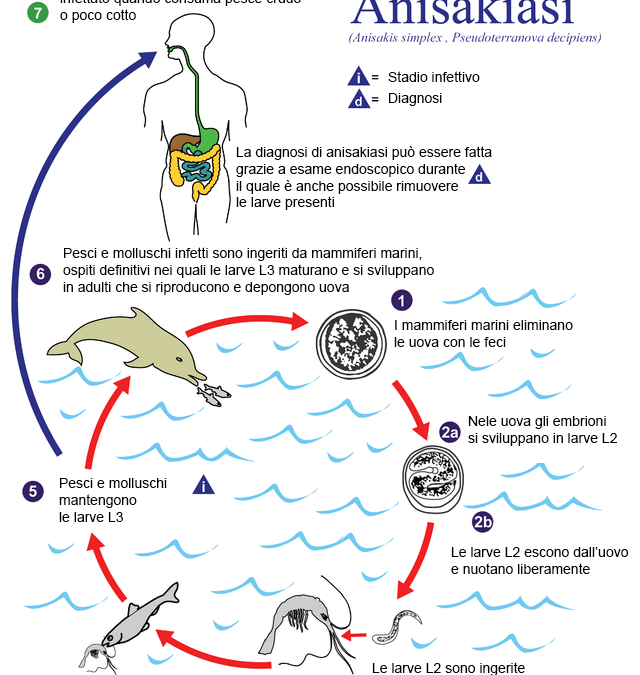

Con il termine “Anisakiasi” viene indicata la zoonosi parassitaria che l’uomo contrae in seguito all’ingestione di larve di Anisakis, presenti in svariati prodotti della pesca consumati crudi, poco cotti o sottoposti a blandi processi tecnologici, quali salagione, affumicatura o marinatura, non in grado di provocare la morte delle forme larvali del parassita (Panebianco e Lo Schiavo, 1985).

Nel ciclo biologico di Anisakis l’uomo rappresenta un ospite accidentale o “dead end” in quanto non riveste alcun ruolo nella trasmissione della parassitosi e, al suo interno, le larve non possono svilupparsi e crescere sino alla forma adulta.

La prima segnalazione dell’infestazione umana da Anisakis risale al 1876 ad opera dello zoologo tedesco Rudolf Leuckart. Nel 1958, Ishikura e Asanuma descrissero il primo caso di localizzazione intestinale a seguito dell’assunzione di pesce crudo in un pescatore.

Il primo caso in Europa risale al 1960 ad opera del ricercatore olandese P.H. Van Thiel il quale descrisse come “very unusual finding” il riscontro del parassita nell’intestino di un paziente suo connazionale, operato per addome acuto, a seguito dell’ingestione di aringhe affumicate “a freddo” (Van Thiel, 1962).

Dal 1962 tale patologia, universalmente indicata come “anisakiasi”, è stata descritta in migliaia di pazienti.

I dati epidemiologici più aggiornati risalgono al 2011 e i casi diagnosticati fino ad allora in tutto il mondo erano più di 20.000, con un incremento stimato di circa 2000 casi/anno (De Rosa, 2011).

Il 90% delle segnalazioni provengono dal Giappone, paese in cui le radicate tradizioni alimentari portano al consumo frequente di prodotti ittici crudi, preparati in forma di “sushi” o “sashimi”.

In Cina e Taiwan, invece, sebbene il consumo di specialità culinarie a base di pesce crudo sia altrettanto diffuso, il numero di casi di anisakiasi risulta essere inferiore rispetto a quello del Giappone.

Alcuni studiosi ritengono che ciò sia dovuto all’azione larvicida di alcune specie vegetali quali Perilla frutescens (o basilico cinese) e Zingiber officinale (zenzero), utilizzate come ingredienti in numerose specialità gastronomiche cinesi a base di pesce crudo (Goto et al.,1990). Diversi composti estratti dallo zenzero quali [10]- shogaol, [6]-shogaol, [10]-gingerol e [6]-gingerol, sembrano risultare letali per le larve di Anisakis (Lin R. J. et al.,2010).

Altri studiosi invece hanno ipotizzato che ciò possa essere dovuto a differenti abitudini alimentari: infatti, mentre in Giappone il pesce crudo viene mangiato all’inizio di un pasto, in Cina lo si consuma alla fine e ciò impedirebbe alle larve l’accesso alla mucosa gastrica o intestinale, a causa del loro intrappolamento nel chimo gastrico (Smith J.W. et al., 1978).

Anche in Europa sono presenti, nelle varie aree geografiche, tradizioni culinarie radicate che prevedono il trattamento di prodotti ittici crudi con tecnologie non adatte alla devitalizzazione delle larve; ne sono un esempio la salagione, la marinatura o l’affumicatura a freddo.

Il primo caso accertato nel nostro paese è stato descritto a Bari nel 1996 (Stallone et al., 1996).

In Italia, nonostante la grande diffusione delle larve di Anisakis nella fauna ittica dei nostri mari (Fazii, 2011), le radicate tradizioni culinarie quali la marinatura e/o l’affumicatura e l’incremento del consumo dei cibi tipici della cucina orientale, l’anisakiasi umana è stata descritta ancora solo in un numero esiguo di casi dal 1996.

La casistica appare notevolmente sottostimata, come facilmente si deduce dall’esistenza, invece, di numerosissimi casi di allergia ad Anisakis, la cui diagnosi si basa unicamente su prove sierologiche, senza l’isolamento diretto del parassita (Pampiglione et al., 2002).

“Fà che il rimedio non sia peggiore del male”

SINTOMI ANISAKIASI

A seconda che la larva penetri o meno all’interno della mucosa e, in funzione della regione anatomica interessata, il quadro clinico può presentarsi con sintomi aspecifici e sovrapponibili a quelli di altre patologie ad interessamento gastro-enterico (nausea, vomito, dolori epigastrici, diarrea) oppure in forma paucisintomatica o addirittura asintomatica.

Nei pazienti con anisakiasi in fase cronica e/o ectopica si possono verificare inoltre reazioni di ipersensibilità.

Le manifestazioni allergiche più frequenti sono:

- – orticaria acuta o cronica, caratterizzata dalla comparsa di pomfi di varia grandezza diffusi su tutto il corpo, accompagnata da prurito intenso, la cui durata varia da pochi giorni a molte settimane o mesi (Del Pozo MD et al., 1997; Ventura et al.,2013);

- – angioedema di varia entità localizzato sulle labbra o sulle palpebre, che può coinvolgere persino la glottide con sensazione di soffocamento (Daschner et al., 1998)

-

– anafilassi, la forma più severa, che comprende, oltre ai precedenti, sintomi sistemici a carico dell’apparato respiratorio e cardio-vascolare.

L’allergia ad Anisakis può essere descritta come una reazione di ipersensibilità di I tipo (Audicana et al.,2008). In quanto tale, è dunque caratterizzata da due fasi distinte:

– SENSIBILIZZAZIONE

– SECONDA ESPOSIZIONE

Durante la fase di sensibilizzazione, il sistema immunitario viene a contatto per la prima volta con l’antigene e produce gli anticorpi che gli consentiranno in seguito di riconoscerlo.

Viene attivata una risposta immunitaria di tipo TH2 (Nieuwenhuizen, 2016). Ciò comporta:

- Presentazione dell’antigene ai linfociti T HELPER;

- Differenziamento dei linfociti T HELPER in linfociti T HELPER 2;

- Produzione di IL-5 (interleuchina 5), deputata al reclutamento degli eosinofili;

- Produzione di IL-4 e IL-13, deputate all’attivazione dei linfociti B, che producono poi le IgE specifiche contro l’antigene;

- Legame delle IgE a recettori presenti sulla membrana di mastociti e basofili.

Questa prima fase è asintomatica.

In seguito ad una seconda esposizione all’antigene, si ha la comparsa della sintomatologia allergica.

L’antigene si lega alle IgE specifiche presenti sulla superficie di mastociti e basofili, attivando la degranulazione ed il rilascio di mediatori primari, ossia Istamina e Adenosina, e mediatori secondari, ossia leucotrieni, prostaglandine e citochine.

Leggi anche questi articoli

Steatosi Epatica – Cause, prevenzione e dieta

Cellulite : quali sono le cause e gli errori più comuni?

La cellulite è un processo cronico che può essere prevenuto, migliorato, ridotto, ma non sempre eliminato. Quali sono le cause e gli errori più comuni?